Кесарево сечение при полном открытии шейки матки (или кесарево сечение во втором периоде родов) выполняется, когда во втором периоде родов развиваются осложнения, требующие немедленных родов, но попытка инструментальных вагинальных родов (с использованием акушерских щипцов или вакуум-экстрактора) либо невозможна, либо закончилась неудачно. Такими показаниями могут выступать дистресс плода, слабость потужного периода и неправильное положение плода (1).

Частота кесарева сечения при полном раскрытии шейки матки растет во всем мире, и во многом отражает общие тенденции к росту частоты кесарева сечения, однако в некоторых регионах мира этот рост более значителен. Показатели колеблются от 5% в Великобритании, до 7,8% в Турции и до 23% в США (в США частота рассчитывается в структуре только первичных КС, тогда как в остальных странах — от общего числа кесаревых родов) (2−4).

Тенденции в изменении частоты использования кесарева сечения при полном раскрытии шейки матки совпадают также с постоянным уменьшением частоты использования акушерских щипцов во всем мире, в том числе ротационных и прямых, что приводит к постепенной утере этого навыка молодыми врачами. Часто они более подготовлены к выполнению КС, чем к инструментальным вагинальным родам, поскольку зачастую кесарево — первая процедура, которую ординатор/стажер выполняет, начиная свою карьеру (5).

Причины и факторы риска

Одной из главных причин выполнения КС при полном раскрытии шейки матки является долгий потужной период, который может быть связан с неэффективными маточными сокращениями или с неправильным положением плода (1).

Также немедленное родоразрешение может потребоваться, когда есть признаки дистресса плода, которые невозможно устранить другими способами.

Еще одно показание к КС во втором периоде родов — неудачная попытка инструментальных вагинальных родов. Поскольку за последние десятилетия акушерские щипцы практически вышли из употребления, а вакуум-экстракция не может их полностью заменить, то все чаще происходят ситуации, когда попытка применить щипцы не приводит к рождению ребенка и требуется проведение кесарева сечения.

Согласно отдельным когортным исследованиям, изучавшим исходы КС при полном раскрытии шейки, непосредственные причины, по которым была выполнена эта процедура, могли быть такими (2, 5):

- выпадение пуповины при высоко стоящей головке (инструментальные роды невозможны)

- лобное, подбородочное предлежание плода

- мекониальные воды

- низкий pH артериальной крови плода

- выраженная брадикардия плода

В чем сложность принятия решений во второй стадии родов?

При выполнении кесарева сечения при полном открытии шейки матки извлечение ребенка часто затруднено, поскольку головка может быть глубоко ущемлена и удлинена из-за продолжительности родов и попыток инструментального родоразрешения, которые тоже влияют на форму черепа ребенка (6). Поэтому перед врачом стоит сложная задача — выбрать между проведением операции, которая несет дополнительные риски, и инструментальными родами, которые не обязательно закончатся рождением ребенка. К сожалению, не в каждой стране есть отдельные клинические рекомендации для выполнения кесарева сечения при полном раскрытии шейки матки и часто врачам приходится принимать эти решения вслепую или действовать интуитивно. Несколько исследований изучали связь частоты КС во втором периоде родов и их исходов для матерей и младенцев, и обнаружили, что, с одной стороны, присутствие опытного консультанта и его участие в принятии решений снижает частоту возникновения экстренных случаев КС на 40%, а с другой стороны, что участие такого опытного персонала чаще приводит к успешным вагинальным родам (3). Также есть данные, что большая часть таких родов выполняется вне рабочего времени — ночью и в выходные дни, когда в больницах меньше квалифицированного персонала (6). Изучение когорты матерей, которым было выполнено КС во втором периоде родов, показало, что наиболее частым показанием была слабость родовой деятельности в потужном периоде, однако не всем матерям при этом назначали инфузии окситоцина (5). Поэтому считается, что избежать необходимости проводить кесарево сечение при полном раскрытии шейки матки возможно, если правильно вести роды, в том числе — разумно стимулировать их окситоцином и корректировать положение плода.

Хирургическая тактика

Кесаревы роды при полном открытии шейки матки технически сложны, и это является основным фактором, способствующим увеличению связанных с этим осложнений, о которых уже упоминалось выше. Кроме того, риски послеродовых осложнений у матери напрямую коррелируют с продолжительностью второго этапа родов и способом родоразрешения (7). В случае неудачного инструментального родоразрешения или последовательного использования вакуума и щипцов существует значительно повышенный риск как неонатальной, так и материнской травмы (8). В случае необходимости кесарева сечения во втором периоде родов головка малыша уже прошла какое-то расстояние по родовым путям матери через раскрытую шейку и может находиться довольно глубоко. Это приводит к отсутствию пространства между костным тазом, тазовыми мышцами и головкой, что затрудняет хирургу введение руки для ее выведения из таза.

Для преодоления этой трудности предложены разные методы и хирургические приемы (9−11).

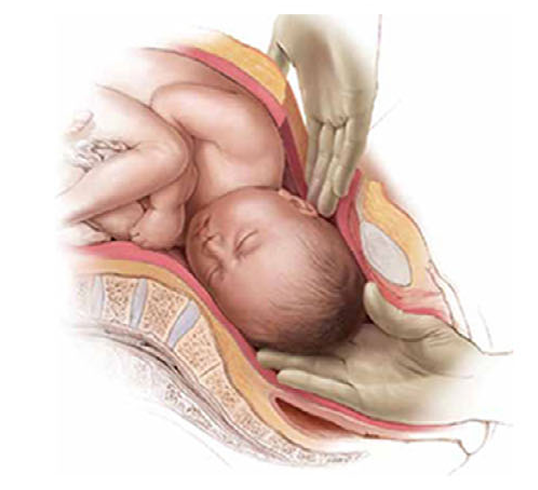

Reverse breech extraction, или техника вытягивания

При этом методе хирург вводит руку через маточный разрез по направлению к верхнему сегменту, захватывает обе ноги и осторожно тянет плод вверх, чтобы извлечь его. В большинстве случаев ноги плода можно легко достать через поперечный разрез матки; поэтому перевернутый Т- или J-образный разрез не является обязательным условием этого метода, но может использоваться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Избегание чрезмерного разгибания шеи плода и избегание сильного вытягивания шеи при выталкивании головки плода являются ключевыми шагами для предотвращения травм плода (12).

Техника надавливания

Техника надавливания снизу технически такая же, как и традиционные краниальные роды при обычном кесаревом сечении, но в случае кесарева сечения во втором периоде родов снизу (интравагинально) ее выполняет другой человек. Ассистент вводит руку в стерильной перчатке во влагалище и оказывает давление вверх на головку плода, чтобы поднять ее из таза матери, одновременно хирург использует свои руки или инструменты (например, щипцы) через разрез матки, чтобы осторожно направить головку ребенка наружу, избегая чрезмерного натяжения (12).

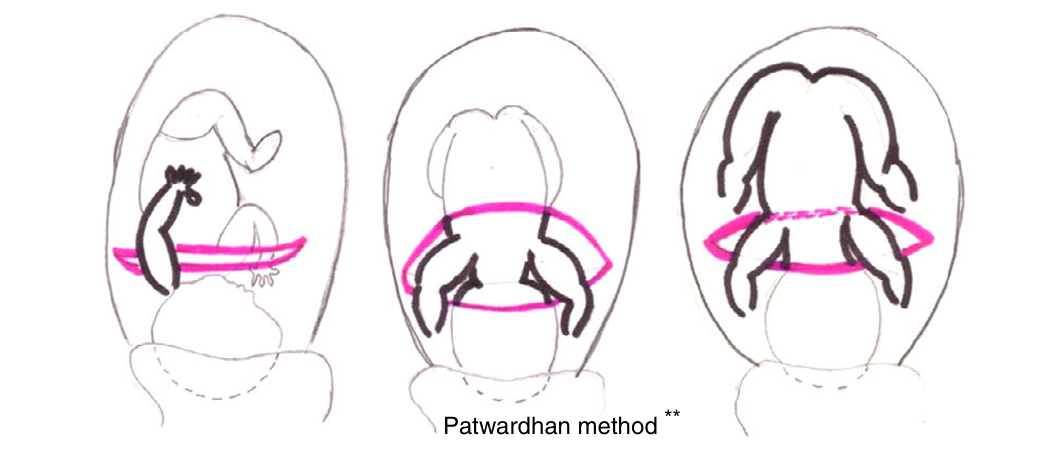

Метод Патвардхана (метод «сначала плечи»)

Эта техника была впервые описана доктором Патвардханом. В случаях затылочно-поперечного или затылочно-переднего положения ребенка, когда головка глубоко вдавлена в таз, разрез делается в нижнем сегменте матки на уровне переднего плечика, которое затем выводится наружу. При осторожном вытягивании этого плеча также выводится заднее плечо. Затем хирург захватывает пальцами обе подмышечные впадины и при осторожном вытягивании, с помощью давления на дно матки, оказываемого ассистентом, выводит тело плода из матки. Наконец, головка ребенка осторожно поднимается из таза (12).

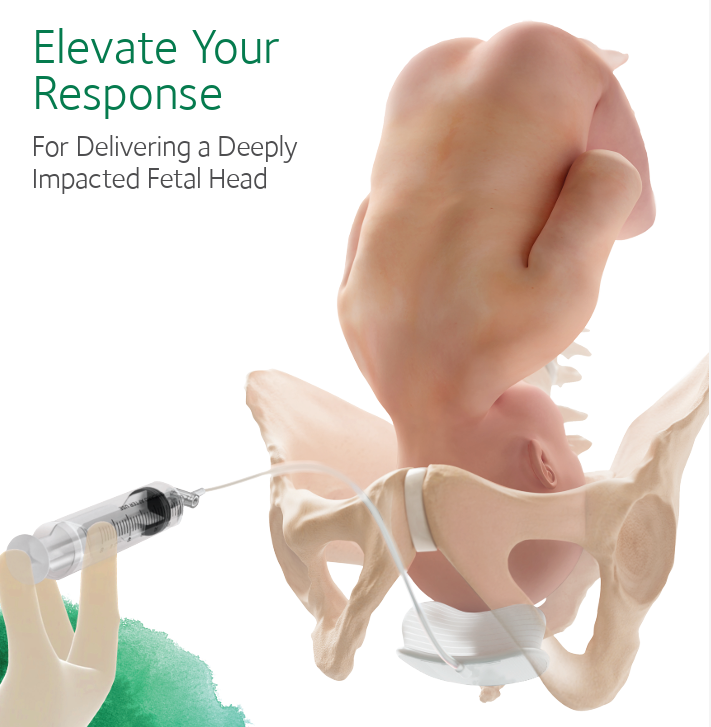

Фетальная подушка

Это устройство в виде плоской сдутой подушки (часто стерильный, одноразовый надувной силиконовый баллон), которое врач вводит во влагалище и затем осторожно надувает его физиологическим раствором или воздухом, создавая восходящее давление для выталкивания головки плода из родового канала. Такое приподнимание головки ребенка в сторону матки позволяет хирургу безопасно провести ребенка через разрез матки с минимальным усилием (12).

Считается, что при технике надавливания может быть довольно сложно продвинуть головку наверх, поскольку места для рук хирурга ни сверху (через разрез матки), ни снизу (через влагалище) практически не остается. Вытягивание за ножной конец либо за плечи может быть более удобным при разных положениях ребенка в матке: если спинка обращена к спине мамы, то сначала извлекаются ноги, а если спинка развернута к животу мамы, то метод Патвардхана может быть предпочтительнее (12).

В обзоре 2024 года, который был посвящен сравнению техник извлечения головки при кесаревом сечении на полном открытии (13), авторы провели мета-анализ 24 исследований (с общим числом участниц 3558) и пришли к выводу, что, несмотря на достижение в отношении некоторых исходов статистической значимости, общие доказательства предпочтительности того или иного метода перед другими недостаточны, и требуются дальнейшие исследования наряду с качественным обучением специалистов. Интересно, что более ранний и менее объемный мета-анализ (14) 12 исследований с теми же сравнениями техник, продемонстрировал преимущества метода надавливания в сравнении с «reverse breech extraction» в отношении частоты расширения разреза матки, инфекции, потери крови, а также общего времени операции. Однако авторы признавали, что качество доказательств были низкими, в основном из-за наблюдательного дизайна большинства исследований (а не РКИ).

Материнские осложнения

Кесарево сечение при полном раскрытии связано с более высокими показателями осложнений у матери и новорожденного (2). Такие роды технически сложны, и это является основным фактором, способствующим увеличению связанных с этим осложнений (15). Кесарево сечение при полном раскрытии шейки матки сопряжено с повышенным риском интраоперационных осложнений/травм, таких как интраоперационная травма мочевого пузыря; расширение разреза матки; повреждение маточных артерий; разрыв шейки матки, а также послеродовых осложнений — послеродового кровотечения объемом более 1000 мл и необходимости в переливании эритроцитарной массы (2, 3, 16, 17). Как уже упоминалось, риски послеродовых осложнений у матери коррелируют с продолжительностью второго периода родов и способом родоразрешения, и в случае неудачной попытки инструментальных родов этот риск дополнительно увеличивается, в том числе для ребенка (7, 8). Риск непреднамеренного расширения разрезов матки значительно выше при кесаревом сечении, выполняемом во второй стадии родов, по сравнению с тем, которое выполняется во время схваток (18). Для снижения этих рисков были предложены различные меры (присутствия более опытного специалиста, обучение персонала специальным методам извлечения глубоко расположенной головки плода) (14).

Младенческая заболеваемость

Младенческая заболеваемость также изменяется при проведении КС во втором периоде родов. Так, согласно ретро- и проспективным исследованиям из разных стран, дети в группах КС при полном раскрытии шейки в сравнении с группой детей, рожденных при КС в первом периоде родов (2, 3, 17):

- чаще имели оценку по шкале Апгар менее 3 баллов на пятой минуте

- чаще были травмированы во время проведения операции

- им чаще требовался перевод в отделение интенсивной терапии

- у них чаще развивалась септицемия

- чаще происходила неонатальная смерть

- чаще развивалась фетальная асфиксия

- общие показатели оценок по Апгар на 1 и 5 минутах были хуже

При этом при сравнении группы КС во втором периоде родов и группы инструментальных вагинальных родов, результаты были такие (3):

- все формы травм, включая синяки на голове, были выше в группе инструментальных вагинальных родов

- более серьезные травмы (перелом ключицы и повреждение плечевого сплетения) были более распространены в группе инструментальных вагинальных родов

- госпитализация в отделение интенсивной терапии из-за низких показателей по шкале Апгар и показателей pH пуповинной крови чаще происходила в группе КС

Авторы исследований отмечают, что очень важно не проводить сравнение исходов для матерей и младенцев между группами кесарева сечения при полном раскрытии шейки матки и спонтанных вагинальных родов, поскольку в случаях, когда женщина нуждается в экстренной помощи во втором периоде родов, спонтанные вагинальные роды не являются вариантом, который она может выбрать. Ее выбор (точнее, выбор ее врача) стоит между проведением КС в потужном периоде или попыткой инструментальных вагинальных родов, а значит и статистические сравнения показателей следует производить между этими группами.

В исследовании из США авторы проводили именно такое сравнение (4). Они отбирали женщин, которым требовалась помощь во втором периоде родов (когда ребенок находится на низком уровне в родовых путях, на отметке +2 или ниже), всего в исследовании приняла участие 2531 женщина. Показаниями к проведению какой-либо манипуляции были: недостаточное опускание головки ребенка (failure to descend), слабость родовой деятельности во втором периоде, материнское истощение, неутешительное состояние плода (non-reassuring fetal status). Авторы хотели выяснить, какой метод — вакуум-экстракция, наложение щипцов или кесарево сечение — связан с наименьшим риском осложнений для матери и ребенка. Статистический анализ проводился по первому методу оказанной помощи, даже если он оказался неудачным.

При сравнении трех групп результаты оказались такими:

Неонатальные исходы

- Смерть или серьезные травмы (переломы, длительное пребывание в больнице, низкий балл по шкале Апгар, кровоизлияния, необходимость вентиляции легких и др.) встречались реже при вакуум-экстракции (4,2%) по сравнению с наложением щипцов (6,1%) и кесаревым сечением (6,9%).

- Низкий балл по шкале Апгар (менее 4 баллов через 5 минут после рождения) чаще встречался при кесаревом сечении (2,3%) по сравнению с вакуум-экстракцией (0,4%) и наложением щипцов (0,5%).

- Повреждения плечевого сплетения встречались редко и не различались между группами.

Материнские исходы

- Послеродовые инфекции (эндометрит, раневые инфекции и др.) чаще встречались при кесаревом сечении (5,3%) по сравнению с вакуум-экстракцией (0,2%) и наложением щипцов (0,9%).

- Послеродовые кровотечения (потеря более 1500 мл крови, необходимость переливания крови или удаления матки) чаще встречались при кесаревом сечении (3,8%) по сравнению с вакуум-экстракцией (1,4%) и наложением щипцов (2,8%).

- Тяжелые разрывы промежности (третьей и четвертой степени) чаще встречались при наложении щипцов (33,8%) по сравнению с вакуум-экстракцией (19,1%). При кесаревом сечении таких разрывов не было.

Частота неудач: вакуум-экстракция чаще заканчивалась неудачей и требовала перехода к кесареву сечению (6,4% случаев) по сравнению с наложением щипцов (4,4%).

Авторы пришли к выводу, что оперативные вагинальные роды (вакуум-экстракция и наложение щипцов) могут быть безопасной альтернативой кесареву сечению во втором периоде родов, особенно если ребенок находится на низком уровне в родовых путях. Однако каждый метод имеет свои риски:

- Вакуум-экстракция связана с меньшим количеством осложнений у новорожденных и меньшим риском инфекций у матери, но чаще требует перехода к кесареву сечению.

- Наложение щипцов чаще вызывает тяжелые разрывы промежности, но реже требует перехода к кесареву сечению.

- Кесарево сечение связано с более высоким риском инфекций и кровотечений у матери, но исключает риск тяжелых разрывов промежности.

В случаях, когда ребенок находится выше, применение кесарева сечения на полном открытии шейки матки может быть более оправданным и безопасным.

Долгосрочные последствия

Кроме влияния на исходы для матерей и младенцев во время выполнения процедуры или сразу после нее, кесарево сечение во второй стадии родов также сопряжено с долгосрочными последствиями.

Так, согласно анализу большой когорты женщин из Шотландии, проведенного на основе данных за 1976−2017 годы (19), у тех мам, которые перенесли КС на полном раскрытии во время первой беременности, риск спонтанных преждевременных родов во второй беременности был в 3 раза выше по сравнению с женщинами, у которых первые роды прошли другим способом. По сравнению с женщинами, у которых первые роды были вагинальными, риск спонтанных ПР у женщин с КС во второй стадии был в 5 раз выше. При этом инструментальные вагинальные роды (например, с использованием щипцов или вакуума) не были связаны с повышенным риском спонтанных ПР. В этой когорте 48% женщин во второй беременности перенесли плановое КС, а 3.7% снова потребовалось кесарево сечение при полном раскрытии шейки матки.

Кроме срока родов, КС при полном раскрытии шейки матки также влияет на ход последующих родов, если предпринимается попытка вагинальных родов с рубцом. Те мамы, кому в предыдущих родах было выполнено КС во второй стадии родов с низко расположенной головкой плода, имеют больше шансов родить вагинально (успешная попытка родов с рубцом), в сравнении с теми женщинами, у которых при выполнении КС во второй стадии головка малыша находилась более высоко в родовом канале (20).

Также несколько групп авторов проводили анализ результатов последующих родов в когортах женщин, которым было выполнено КС в предыдущих родах на разных этапах по разным показаниям (21, 22). Согласно полученным данным, продолжительность второго периода родов у женщин с ЭА была самой большой у тех мам, кто в предыдущих родах перенесли КС при полном раскрытии шейки матки, однако для тех мам, кто не использовал нейроаксиальное обезболивание, такой зависимости не было. Частота оперативных вагинальных родов оказалась наиболее высокой в группе с первичным КС во втором периоде родов. Также авторы отметили, что частота разрывов матки (обнаруженная в потужном периоде) была выше в группе мам, кому выполнили КС при полном раскрытии шейки из-за слабости родовой деятельности. Кроме того, продолжительность потужного периода у этих мам была больше 2,5 часов.

Интересно, что частота успешных вагинальных родов среди женщин, перенесших КС на полном раскрытии шейки в предыдущей беременности, сопоставима с частотой успешных VBAC в других когортах (23, 24). Хотя, как уже говорилось, уровень расположения головки малыша в родовом канале оказывает некоторое влияние на частоту успеха.

Заключение

Кесарево сечение при полном раскрытии шейки матки считается сложной и дискуссионной проблемой современного акушерства. Его выполнение во втором периоде родов сопряжено с повышенными рисками как для матери, так и для плода, что делает критически важным анализ причин, методов и последствий этой процедуры. Кесарево сечение при полном раскрытии шейки матки — индикатор системных проблем в акушерстве: дефицита навыков инструментальных родов, недостаточной подготовки кадров и фрагментарности клинических рекомендаций. Снижение частоты таких операций требует комплексного подхода, включая оптимизацию ведения первого периода родов, восстановление компетенций в применении акушерских щипцов и создание четких алгоритмов для экстренных ситуаций. В конечном итоге, ключевым фактором остается персонализированный подход, учитывающий анатомические особенности матери, состояние плода и ресурсы медицинского учреждения.

Источники:

- Bloch, C., Dore, S., & Hobson, S. (2021). Committee Opinion No. 415: impacted fetal head, second-stage cesarean delivery. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 43(3), 406−413.

- Asıcıoglu, O., Güngördük, K., Yildirim, G., Asıcıoglu, B. B., Güngördük, Ö. Ç., Ark, C., … & Yenigül, N. (2014). Second-stage vs first-stage caesarean delivery: comparison of maternal and perinatal outcomes. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 34(7), 598−604.

- Vousden, N., Cargill, Z., Briley, A., Tydeman, G., & Shennan, A. H. (2014). Caesarean section at full dilatation: incidence, impact and current management. Obstet Gynaecol, 16(3), 199−205.

- Bailit, J. L., Grobman, W. A., Rice, M. M., Wapner, R. J., Reddy, U. M., Varner, M. W., … & VanDorsten, J. P. (2016). Evaluation of delivery options for second-stage events. American journal of obstetrics and gynecology, 214(5), 638-e1.

- Unterscheider, J., McMenamin, M., & Cullinane, F. (2011). Rising rates of caesarean deliveries at full cervical dilatation: a concerning trend. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 157(2), 141−144.

- McKelvey, A., Ashe, R., McKenna, D., & Roberts, R. (2010). Caesarean section in the second stage of labour: a retrospective review of obstetric setting and morbidity. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30(3), 264−267.

- Stephansson, O., Sandström, A., Petersson, G., Wikström, A. K., & Cnattingius, S. (2016). Prolonged second stage of labour, maternal infectious disease, urinary retention and other complications in the early postpartum period. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 123(4), 608−616.

- Gardella, C., Taylor, M., Benedetti, T., Hitti, J., & Critchlow, C. (2001). The effect of sequential use of vacuum and forceps for assisted vaginal delivery on neonatal and maternal outcomes. American journal of obstetrics and gynecology, 185(4), 896−902.

- Veisi, F., Zangeneh, M., Malekkhosravi, S., & Rezavand, N. (2012). Comparison of "push" and "pull" methods for impacted fetal head extraction during cesarean delivery. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 118(1), 4−6.

- Levy, R., Chernomoretz, T., Appelman, Z., Levin, D., Or, Y., & Hagay, Z. J. (2005). Head pushing versus reverse breech extraction in cases of impacted fetal head during Cesarean section. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 121(1), 24−26.

- Chopra, S., Bagga, R., Keepanasseril, A., Jain, V., Kalra, J., & Suri, V. (2009). Disengagement of the deeply engaged fetal head during cesarean section in advanced labor: conventional method versus reverse breech extraction. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 88(10), 1163−1166.

- Dahiya, P., & Bharti, A. Patwardhan Technique: Reduce Second Stage Cesarean Morbidity. International Journal of Health Sciences and Research, Vol.10; Issue: 9; September 2020

- Cornthwaite, K., van der Scheer, J. W., Kelly, S., Schmidt-Hansen, M., Burt, J., Dixon-Woods, M., … & Bahl, R. (2024). Management of impacted fetal head at cesarean birth: A systematic review and meta-analysis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 103(9), 1702−1713.

- Jeve, Y. B., Navti, O. B., & Konje, J. C. (2016). Comparison of techniques used to deliver a deeply impacted fetal head at full dilation: a systematic review and meta-analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 123(3), 337−345.

- Saha, P. K., Gulati, R., Goel, P., Tandon, R., & Huria, A. (2014). Second stage caesarean section: evaluation of patwardhan technique. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(1), 93.

- Allen, V. M., O’Connell, C. M., & Baskett, T. F. (2005). Maternal and perinatal morbidity of caesarean delivery at full cervical dilatation compared with caesarean delivery in the first stage of labour. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 112(7), 986−990.

- Pearson, G. A., & MacKenzie, I. Z. (2017). A cross-sectional study exploring the incidence of and indications for second-stage cesarean delivery over three decades. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 138(3), 340−346.

- Lurie, S., Raz, N., Boaz, M., Sadan, O., & Golan, A. (2014). Comparison of maternal outcomes from primary cesarean section during the second compared with first stage of labor by indication for the operation. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 182, 43−47.

- Woolner, A. M., Raja, E. A., Bhattacharya, S., & Black, M. E. (2024). Risk of spontaneous preterm birth elevated after first cesarean delivery at full dilatation: a retrospective cohort study of over 30,000 women. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 230(3), 358-e1.

- Rottenstreich, A., Meyer, R., Rottenstreich, M., Elami, M., Lewkowicz, A., Yagel, S., … & Levin, G. (2021). Fetal head station at second-stage dystocia and subsequent trial of labor after cesarean delivery success rate. Obstetrics & Gynecology, 137(1), 147−155.

- Knigin, D., Ezra, Y., Ben-David, A., & Elami-Suzin, M. (2022). The continuum of a prolonged labor and a second stage cesarean delivery. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 35(25), 6425−6429.

- Jastrow, N., Demers, S., Gauthier, R. J., Chaillet, N., Brassard, N., & Bujold, E. (2013). Adverse obstetric outcomes in women with previous cesarean for dystocia in second stage of labor. American journal of perinatology, 30(03), 173−178.

- Lewkowicz, A. A., Lipschuetz, M., Cohen, S. M., Guedalia, J., Shwartz, T., Levin, G., … & Yagel, S. (2021). Successful vaginal birth after cesarean in the second delivery is not associated with the stage of labor of the primary unplanned cesarean delivery. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 256, 109−113.

- Lewkowitz, A. K., Nakagawa, S., Thiet, M. P., & Rosenstein, M. G. (2015). Effect of stage of initial labor dystocia on vaginal birth after cesarean success. American journal of obstetrics and gynecology, 213(6), 861-e1.